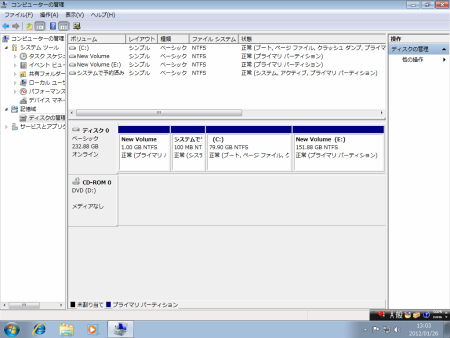

Windows7の RAID機能を試してみました。

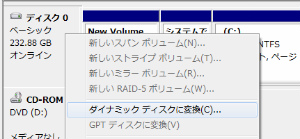

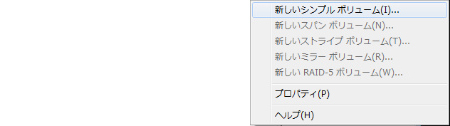

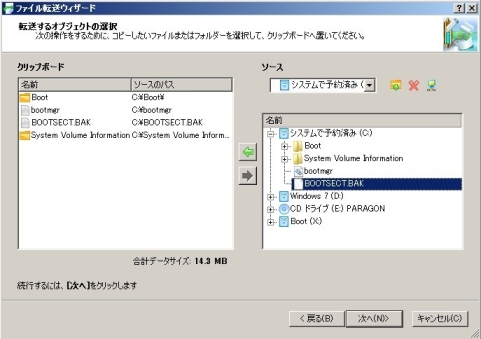

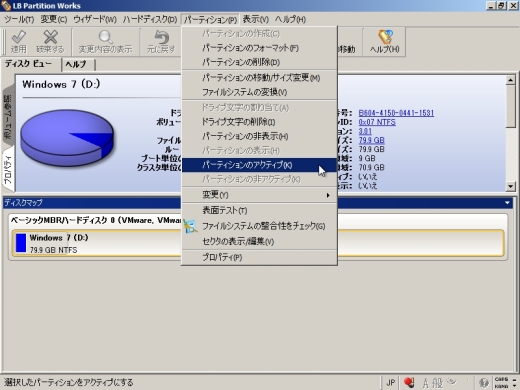

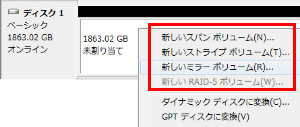

「未割り当て」(未使用)のディスクを右クリックすると、

ミラー、

ストライプ、

スパン などを選んで、設定できます。

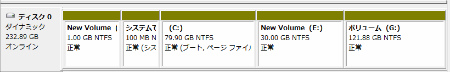

ミラー

・・・2台のドライブに同時に同じデータを書き込む。安全性向上目的。

ストライプ

・・・2台のドライブを1台のドライブとして処理する。高速化目的。

スパン

・・・空き領域およびドライブ文字を有効活用目的。

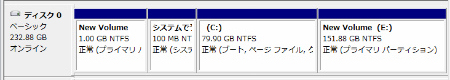

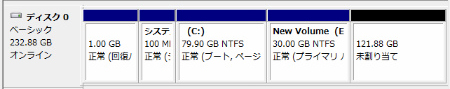

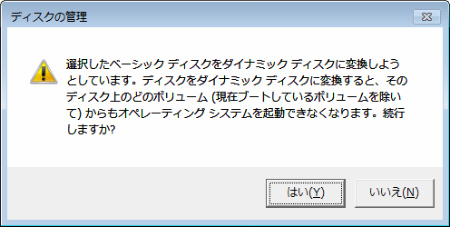

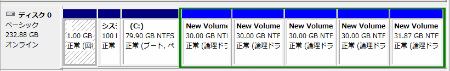

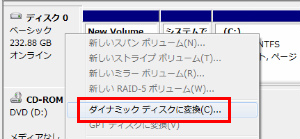

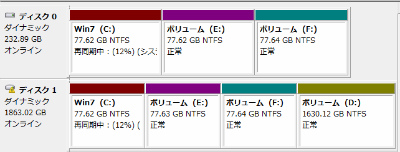

選ぶと自動的に 「ダイナミックディスク」に変換されますが、

あらかじめ変換しておいたほうが、設定しやすいようです。

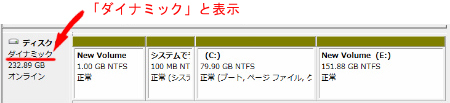

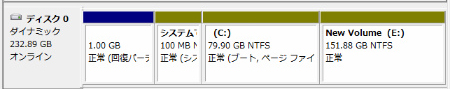

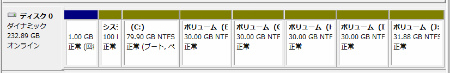

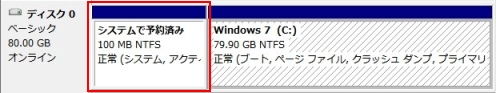

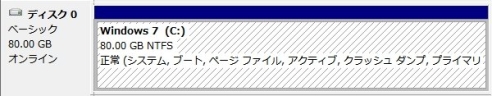

カラフルな 「ディスクの管理」♪

実際はこんな使い方はしませんね・・・・・。

(また遊んでしまいました)

ちなみに赤がミラー、

紫がスパン、

青緑がストライプです♪ c(*゚ー^)ノ*・’゚☆