以前の「裏ブログ」で『「ブラウザ」って?』 という記事をご案内致しました。

最近はAudials製品を扱うようになったことで、「ブラウザを変えて試して」頂く事も多く、改めて「ブラウザ」についてご紹介致します。

「パソコンを買って、インターネットを見る」時に「インターネットを見る」画面を出しているのもソフトウェアの一種類で「ウェブブラウザ」のソフトです。(略して「ブラウザ」)

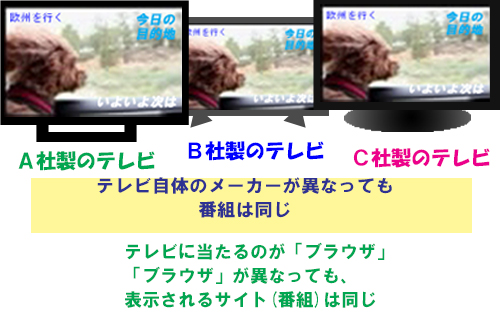

どのブラウザを使用しても「Yahoo!を見る」「YouTubeを見る」のは同じ画面が見られます。

どこのメーカーのテレビを使っても放送中の番組が同じであるのと同じです。

「ブラウザは何を使用していますか」と確認された場合、「テレビのメーカーはどこですか?」と聞かれたのだと思って下さい。

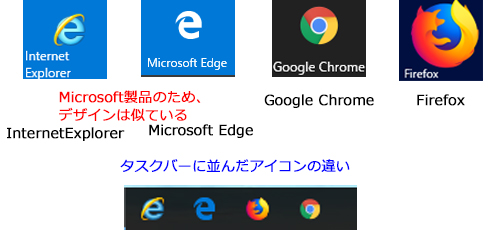

代表的なブラウザは4つです。

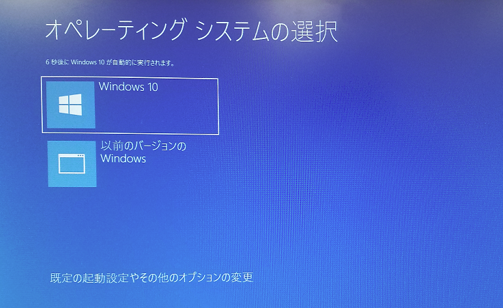

1つ目はMicrosoft製の、(Windowsに標準で備わっているのが)「InternetExplorer」(インターネットエクスプローラー)です。まもなく開発も終わって2番目のEdgeがメインに変わると言われています。

2つ目は同じMicrosoft製の「Microsoft Edge」(マイクロソフト エッジ)です。これはWindows10から標準で付いています。同じメーカーのため、アイコンデザインも似ています。将来的には「InternetExplorer」に変わって「Microsoft Edge」が主流になるとされています。

3つ目としてGoogle社が無料提供されているブラウザが「GoogleChrome」です。アイコンはカラフルです。

そして4つ目はMozilla 社で作られている「Mozilla Firefox」もよく使用されています。(その他のブラウザは割愛)

機能的な違いはあまりありません。画面的メニュー配置の違い、タブの追加やホームページの設定、お気に入り(ブックマーク)の使いやすさ、等でお好みで使い分け下さい。またお互いに「お気に入り」はエクスポートしたりインポートできます。

Audialsで録画するする際に、ブラウザと、配信元の仕様、OSの組み合わせで、感知できなかったり、感知しすぎたり、録画がスムーズに出来ないことがありますので、このブラウザを変えてお試し下さい。とお願いしております。